2025年9月17日

「眠っても疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚める」——そんな不眠の悩みを感じていませんか?

芦屋市や近隣にお住まいの方からも、「寝つきが悪い」「早朝に目が覚めてしまう」といったご相談を多くいただきます。

当院、芦屋こころクリニック(心療内科・精神科・漢方内科)では、眠りの質や生活リズムの乱れを丁寧にお伺いし、こころと体の両面からサポートしています。

本記事では、不眠に悩む方へ、年齢別の睡眠時間の目安と“自分に合った眠り”を見つけるヒントを医師の視点からお伝えします。

はじめに

「何時間寝ればいいですか?」という質問をよくいただきます。

でも実は、睡眠に“魔法の数字”はありません。

大切なのは、年齢に応じた睡眠時間の目安を参考にしつつ、日中を元気に過ごせる「自分に合った睡眠時間」を見つけることです。

年齢とともに変化する睡眠

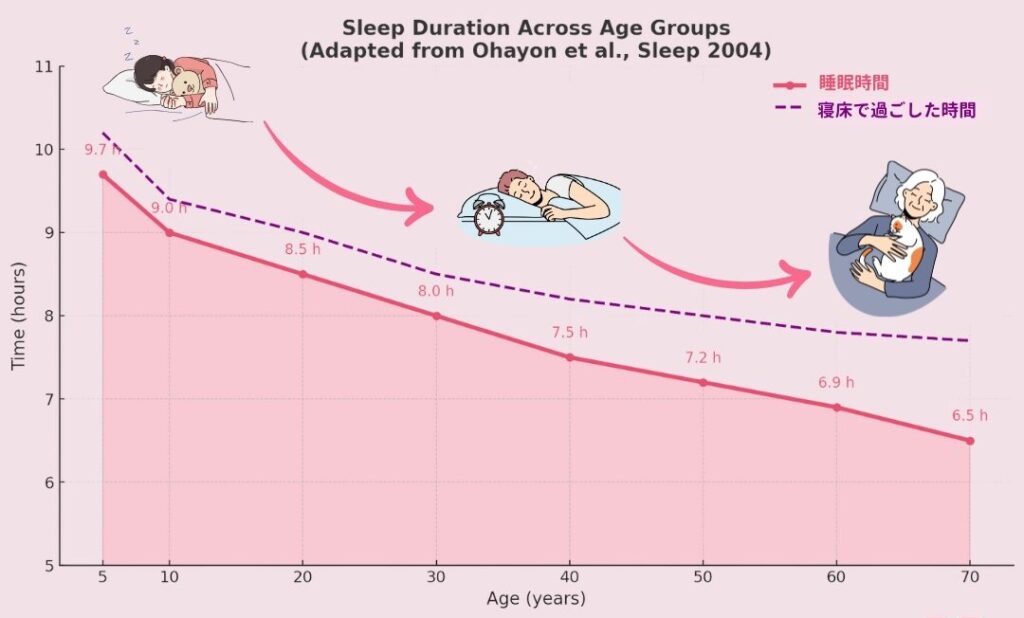

加齢に伴い、睡眠は自然に変化していきます。

・眠れる時間が短くなる

・夜中に目が覚めやすくなる

・深い眠り(熟睡)の時間が減る

これは病気ではなく、誰にでも起こる自然な変化です。

不眠で悩む方の多くが『自分だけ眠れないのでは』と感じがちですが、実際には年齢による自然な変化であることも多いのです。

年齢ごとの睡眠時間の目安

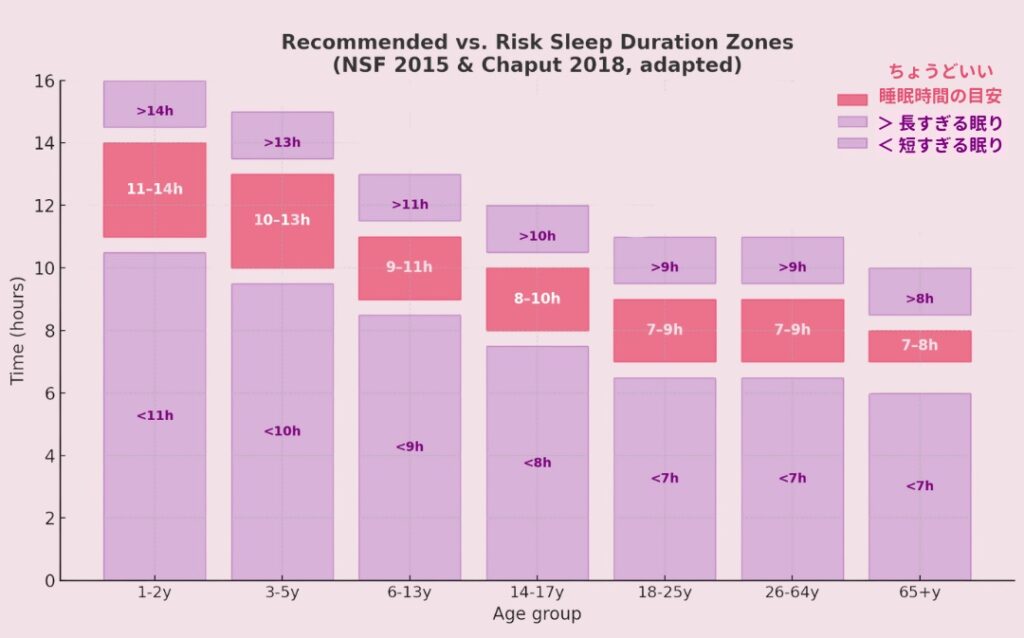

米国 National Sleep Foundation(2015年)や Chaput(2018年)の研究レビューでは、年齢ごとに「ちょうどよい睡眠時間」の目安が示されています。

幼児(1〜2歳)は 11〜14時間、就学前の子ども(3〜5歳)は 10〜13時間、学童期(6〜13歳)は 9〜11時間、ティーン(14〜17歳)は 8〜10時間が望ましいとされています。

成人(18〜64歳)は 7〜9時間、高齢者(65歳以上)は 7〜8時間が目安です。

短すぎても、長すぎてもリスクに

研究では、6時間未満や10時間以上の睡眠は次のようなリスクが高まることが報告されています。

・心臓病や高血圧などの循環器疾患

・糖尿病や肥満などの生活習慣病

・うつや不安などのメンタル不調

・記憶力や集中力の低下

・全死亡率の上昇

つまり「寝不足」も「寝すぎ」も心や体に負担をかけてしまうのです。

自分に合った睡眠時間を見つける方法

一般的に「大人は7〜9時間の睡眠が理想」と言われますが、実際には人によって必要な睡眠時間は異なります。短めでもすっきり起きられる方もいれば、長めに眠らないと疲れが取れにくい方もいます。

ご自身に合った“ちょうどよい眠り”を探すために、次のステップを実践してみましょう。

1. 朝の目覚めをチェック

・目覚ましがなくても自然に起きられるか。

・起きた直後にだるさや頭の重さが残っていないか。

→ スッキリと目覚められる日は、その前日の睡眠が自分に合っていた可能性が高いです。

2. 日中の状態を観察

・強い眠気で集中できない時間がないか。

・気分の落ち込みやイライラが強くないか。

→ 日中を安定して過ごせることが、十分な睡眠がとれているサインです。

3. 1〜2週間の睡眠記録をつける

就寝時間・起床時間・日中の体調をメモし、「よく眠れた」と感じた日の睡眠時間を確認してみましょう。

おすすめの記録ツール

・iPhone「ヘルスケア」アプリ

標準で搭載されており、ベッドタイム設定をしておくと就寝や起床のリマインダーが届きます。睡眠時間の自動記録も可能です。

・AutoSleep(有料アプリ)

Apple Watchをつけて寝るだけで、総睡眠時間だけでなく「深い睡眠」「心拍数の変化」「眠りの質」まで自動で分析。見やすいグラフで快眠の日の傾向が分かりやすくなります。

紙にメモするのも効果的ですが、こうしたアプリを活用するとより正確に記録でき、自分に合った睡眠時間の傾向を見つけやすくなります。

4. 生活リズムを整える

毎日ほぼ同じ時間に寝起きすることが、安定した睡眠リズムをつくります。

休日に大幅に寝だめをしてしまうと体内時計が乱れ、平日の眠りが浅くなる原因になるので、なるべく就寝・起床の時間を一定に保つことを意識しましょう。

まとめ

・睡眠に「魔法の数字」はありません。

・年齢ごとの目安を参考にしながら、自分に合った睡眠時間を探しましょう。

・短すぎても長すぎても、生活習慣病やメンタル不調などのリスクが高まります。

・「日中を元気に過ごせるかどうか」が、自分に合った睡眠時間の大切な指標です。

朝の目覚め、日中の集中力、睡眠記録の3つをチェックしながら、自分に合った睡眠時間を見つけてみてください。

年齢による変化もありますが、つらさが続くときには早めのご相談が安心です。当院では、睡眠に関するご相談(不眠、寝つきの悪さ、夜中に目が覚める、日中の強い眠気など)も承っております。

芦屋市や近隣(西宮市・神戸市東灘区など)にお住まいで、「最近眠れない」「寝てもすぐ目が覚める」「睡眠時間が足りない」と感じる方は、お一人で悩まずにご相談ください。

芦屋こころクリニックでは、精神科・心療内科・漢方内科の専門的な視点から、不眠や睡眠リズムの乱れを丁寧にサポートし、心と体のバランスを整えるお手伝いをしています。

▷不眠に効く新しい睡眠薬「オレキシン受容体拮抗薬」

▷芦屋でカウンセリングをお探しの方へ

▷芦屋こころクリニックのロゴに込めた想い